FPS

e

e

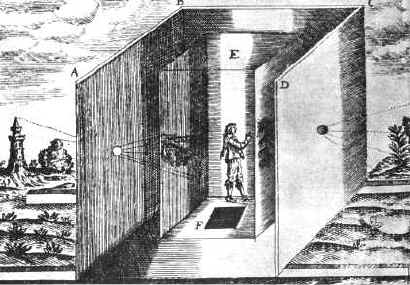

Há trezentos anos andava de terra em terra um homem barbudo com uma lanterna mágica às costas. Em cada aldeia a que chegava, o povo sentava-se em barracas improvisadas e adorava pactuar com as imagens projectadas que sugeriam quase sempre fantasmagorias, cenas de morte, silhuetas temerárias. O povo adorava ser enganado e pagava para que fosse. A fotografia e o cinema adensaram esse propósito mitológico. Depois, surgiu a utopia da objectividade que acabou por acasalar, entre muitos outros episódios históricos, com o que hoje se designa por media. A rede alargou dramática e felizmente o perímetro da comunicabilidade e deixou de respirar na estreita malha que liga media e real, embora os próprios media se tenham tornado nos maiores criadores de ficcionalidade do planeta (através das meta-ocorrências que, em zapping instantâneo, o percorrem). A inocência de quem andava de mão dada com os deuses nos antigos mitos regressa hoje ao palco – onde todos felizmente têm voz – e surge, aqui e ali, revoltada com esta longa história de desenganos e desilusionismos. Sim, a procissão ficou retida para sempre no adro global e, à volta, os novos personagens de Diderot vêem tantas e tantas vias abertas que não sabem para onde ir.